Sisyphe, l'homme du rocher : entre rébellion et absurdité

Sisyphe est une figure incontournable de la mythologie grecque, souvent assimilé à la ruse et à la rébellion contre l’ordre divin. Son intelligence aiguisée lui vaut une réputation d’homme avisé, mais aussi de manipulateur invétéré.

Qui est Sisyphe ?

Sisyphe est le fils d’Éole, le roi de Magnésie en Thessalie et de Enarété à ne pas confondre avec Éole le régisseur des vents[1] qui vivait sur une île probablement située dans les îles Lipari.

Sisyphe « le très sage » vivait à proximité de Corinthe, ville qui lui doit sa naissance. Non loin de lui vivait un dénommé Autolycos qui signifie « véritable loup ». Celui-ci se disait le fils d’Hermès.

En effet, en digne fils du dieu des voleurs, Autolycos possédait le don de modifier l’apparence des animaux qu’il dérobait en leur attribuant des cornes s’ils n’en avaient pas, en changeant leur couleur ou même leur taille. Ainsi, le troupeau de Sisyphe diminuait alors que celui de son voisin augmentait d’autant.

Sisyphe commença à avoir des doutes sur l’intégrité de son voisin, puis une certitude. Il voulut le confondre, mais Autolycos niait toute implication dans la diminution du nombre de têtes du troupeau de Sisiphe. Celui-ci marqua alors les sabots de ses bêtes d’un double S, se rendit chez l’indélicat et lui montra qu’il possédait des bêtes marquées de son sceau. Mais confondre Autolycos ne suffisait pas à Sisyphe. Il lui fallait punir le voleur d’une façon exemplaire, au vu de tous.

Quel lien avec Ulysse ?

Ainsi, Sisyphe devint l’amant d’Anticlée, la fille d’Autolycos, la femme de Laërte, le roi d’Ithaque. Celle-ci accoucha neuf mois plus tard d’un enfant mâle, héritier du nom. On conçoit qu’Autolycos fut très en colère du fait que sa fille se fasse engrosser par son ennemi. Aussi imposa-t-il le nom de l’enfant à naître. Il s’appellera Odysseus qui signifie « colère » que l’on a traduit en langue latine par Ulysse.

Une ruse qui le condamne à l’éternité

Sisyphe fut témoin de l’enlèvement de la belle nymphe Égine par Zeus (Jupiter) qui prit la forme d’un aigle. Le père de la belle nymphe, le dieu fleuve Asopos (celui qui n’est jamais silencieux), la recherche activement et apprend que Sisyphe en sait plus qu’il ne le prétend. Il lui offre alors de donner à sa ville de Corinthe une source perpétuelle en échange de ses révélations. Sisyphe accepte s’attirant de ce fait les foudres de Zeus. Celui-ci envoya Thanatos, la mort elle-même, chercher le traître.

Sisyphe fut témoin de l’enlèvement de la belle nymphe Égine par Zeus (Jupiter) qui prit la forme d’un aigle. Le père de la belle nymphe, le dieu fleuve Asopos (celui qui n’est jamais silencieux), la recherche activement et apprend que Sisyphe en sait plus qu’il ne le prétend. Il lui offre alors de donner à sa ville de Corinthe une source perpétuelle en échange de ses révélations. Sisyphe accepte s’attirant de ce fait les foudres de Zeus. Celui-ci envoya Thanatos, la mort elle-même, chercher le traître.

Sisyphe consent à le suivre dans le royaume d’Hadès, celui des morts, mais auparavant il veut lui montrer sa dernière invention : des menottes. Il les lui passe aux poignets et l’attache en un lieu dont il ne peut plus se défaire. Dès lors, la mort ne peut plus sévir, les batailles deviennent stériles si bien qu’Arès, le dieu de la guerre s’en émeut, délivre Thanatos et le remet face à Sisyphe pour le conduire aux Enfers.

Sisyphe lui demande juste le temps d’embrasser l’éloquente Méropé, son épouse, une dernière fois. Devenu méfiant, Thanatos accepte, mais ne le quitte pas des yeux. Lors de son dernier baiser, Sisyphe murmure à l’oreille de sa belle de ne pas lui rendre les ultimes honneurs.

Une fois face à Hadès (Pluton), il se plaint que sa femme ne lui a pas fait de funérailles et que son âme errera dans les Enfers jusqu’à la fin des temps. Il dit ne pas avoir mérité un tel châtiment. Il parvient à émouvoir le dieu qui le laisse remonter dans le monde des vivants juste le temps de remédier à ce manquement.

Aussitôt, Sisyphe s’éclipse et ne revient plus. Cette fois, son châtiment sera exemplaire. Il devra rouler un rocher au sommet d’une montagne. À peine le but atteint, le rocher redescend la pente. Tous les jours le supplice recommence… jusqu’à la fin des temps.

Aussitôt, Sisyphe s’éclipse et ne revient plus. Cette fois, son châtiment sera exemplaire. Il devra rouler un rocher au sommet d’une montagne. À peine le but atteint, le rocher redescend la pente. Tous les jours le supplice recommence… jusqu’à la fin des temps.

Quel sens donner à ce mythe ?

Ce mythe met en cause la trahison. Trahisons de haute valeur morale symbolisées par Zeus, qui a pour objectif d’acquérir un bien matériel symbolisé par une source intarissable. Trahison, du cours de la vie en trompant la mort elle-même. Ainsi, Sisyphe se révèle avant tout un être perfide qui mérite un châtiment exemplaire et éternel. Celui de rouler un rocher de bas en haut sans répit.

Albert Camus y voit l’absurdité de la condition humaine et la liberté pour l’Homme de l’accepter.

Pour ma part, je pense que c’est Sisyphe lui-même qui précipite le rocher dans le vide, une fois celui-ci parvenu au faîte de la montagne. L’absurdité serait en effet de rester en haut de celle-ci, avec le rocher à ses côtés, sans plus rien d’autre à faire, sans but, sans même pouvoir rentrer chez lui. Le rejeter pour recommencer encore et encore correspond à une fin en soi, à un renouvellement de son être chaque matin à l’image du soleil qui naît, monte au zénith puis redescend pour se coucher.

Un mythe intemporel

À travers Sisyphe, c’est toute la condition humaine qui se dévoile : l’effort constant, la recherche d’un sens, la confrontation à l’absurde et, en fin de compte, l’acceptation de notre propre existence. Que l’on y voie une punition, une rébellion ou un acte de liberté, à nous d’en tirer notre propre leçon et, pourquoi pas, d’y trouver un écho dans nos propres luttes quotidiennes et une réponse à nos interrogations.

*

Article précédent : Manipulation par la séduction

Mythologos de Franck Senninger

Milon de Crotone a gagné les Jeux olympiques de lutte dans la catégorie des plus jeunes quand un « inconnu » du nom de Pythagore lui annonce qu’il ne remportera plus jamais de victoires à moins qu’il ne suive ses conseils.

Commence alors, une véritable initiation au travers des plus grands mythes grecs, dont le sens caché lui est peu à peu révélé. Il deviendra alors le plus grand athlète de tous les temps au palmarès inégalé.

Mais le bonheur a un prix…

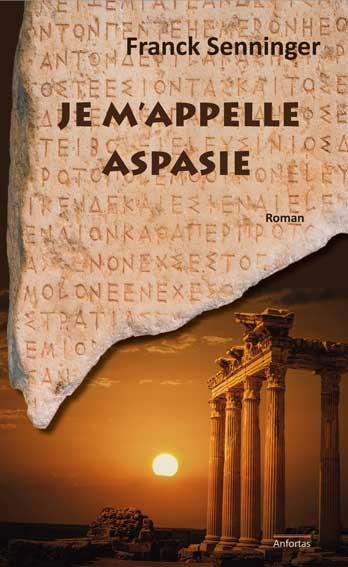

Ce livre peut aussi vous intéresser : Je m'appelle Aspasie