Quand le mensonge n'est que justice…

Le mensonge se situe au croisement de l’éthique, de la politique et de la psychologie. Chez certains philosophes, il revêt un caractère systématiquement condamnable ; chez d’autres, il apparaît comme un outil qui peut parfois s’avérer légitime.

L’intransigeance kantienne : l’intention prime sur les conséquences

Pour Emmanuel Kant (1724-1804), la morale ne doit jamais s’adapter aux circonstances. Dans Fondement de la métaphysique des mœurs, il développe l’idée de l’impératif catégorique, selon lequel on doit agir de sorte que la maxime de notre action puisse valoir comme loi universelle. Autrement dit, si je songe à mentir, je dois me demander : « Et si tout le monde mentait ? » Dans un tel monde, la parole perdrait tout sens, la confiance s’évanouirait et la société deviendrait impossible à organiser.

Pour Emmanuel Kant (1724-1804), la morale ne doit jamais s’adapter aux circonstances. Dans Fondement de la métaphysique des mœurs, il développe l’idée de l’impératif catégorique, selon lequel on doit agir de sorte que la maxime de notre action puisse valoir comme loi universelle. Autrement dit, si je songe à mentir, je dois me demander : « Et si tout le monde mentait ? » Dans un tel monde, la parole perdrait tout sens, la confiance s’évanouirait et la société deviendrait impossible à organiser.

Kant va jusqu’à affirmer qu’il ne faut jamais mentir, même si l’on peut penser à un cas extrême comme celui d’un assassin qui vous demanderait où se cache votre ami afin de le tuer. Pour Kant, l’intention doit rester pure : si je mens, je romps l’universalité du principe moral ; par conséquent, je commets une faute, indépendamment du fait que mon mensonge puisse sauver une vie. Selon lui, l’être humain est avant tout un agent moral dont la dignité repose sur la sincérité inconditionnelle. Kant utilise cette anecdote fictive pour montrer la radicalité de sa position : le devoir de vérité s’impose toujours, même dans les pires circonstances.

Exemple concret : imaginons qu’un voisin malintentionné sonne à ma porte, prêt à s’en prendre à un proche caché chez moi. Si je réponds honnêtement, je mets la vie de cet ami en danger. Si je mens, je viole la loi morale de la sincérité. Pour Kant, mieux vaut respecter la loi morale — quelle que soit la conséquence — plutôt que de la transgresser. Dans sa conception, ce n’est pas tant l’effet produit par l’acte qui compte, mais la pureté du principe qui anime l’acte.

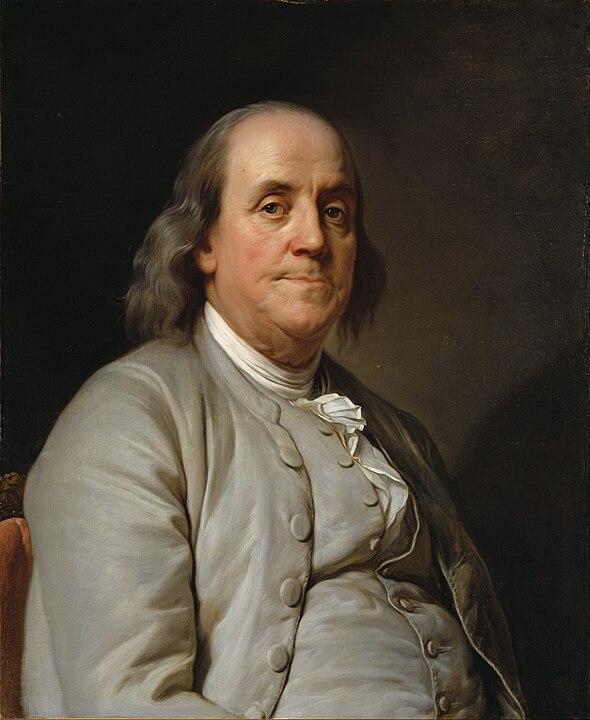

La réponse pragmatique de Benjamin Franklin

Benjamin Franklin (1706-1790) était non seulement un homme politique et un inventeur (il a inventé le paratonnerre), mais aussi un penseur influent du siècle des Lumières. Il admirait la recherche de la vérité, mais abordait la question du mensonge avec davantage de souplesse que Kant. Dans un bref passage qui semble répondre aux rigoristes de l’époque, Franklin propose un raisonnement centré sur l’utilité et la protection du bien commun. Voici comment on peut résumer ou adapter sa position :

Benjamin Franklin (1706-1790) était non seulement un homme politique et un inventeur (il a inventé le paratonnerre), mais aussi un penseur influent du siècle des Lumières. Il admirait la recherche de la vérité, mais abordait la question du mensonge avec davantage de souplesse que Kant. Dans un bref passage qui semble répondre aux rigoristes de l’époque, Franklin propose un raisonnement centré sur l’utilité et la protection du bien commun. Voici comment on peut résumer ou adapter sa position :

« J’approuve le principe selon lequel la vérité doit être chérie comme un trésor. Mais que deviendrait-elle si, en la disant, nous perdions nos amis, notre liberté ou même notre vie pour rien ? S’il est en notre pouvoir d’éviter un mal plus grand par un moindre, la prudence exige qu’on s’y conforme. La vérité pure et simple n’est pas toujours la meilleure politique quand elle livre l’innocent aux mains du coupable. »

Dans cette réponse, Franklin rejoint la notion de moindre mal déjà développée par Aristote et suggère que le devoir de sincérité n’a pas un caractère absolu. Pour lui, tout acte moral doit prendre en compte l’impact sur autrui. Un mensonge, même s’il viole en apparence la vérité, peut servir un bien supérieur : préserver une existence, contenir la violence ou épargner des souffrances inutiles. L’intransigeance kantienne ne saurait donc être appliquée universellement, surtout dans des situations tragiques où la conséquence immédiate implique un dommage irréparable.

Quand le mensonge devient outil de résistance

Même si Kant et Franklin divergent sur l’approche, la controverse est d’autant plus vive lorsqu’il ne s’agit plus d’un rapport entre individus, mais entre un individu et un système oppressif. Mentir à une entité injuste ou autoritaire soulève des questions morales supplémentaires : si ce système lui-même ne respecte pas les droits fondamentaux, le mensonge, qui serait entre deux particuliers un acte discutable, peut devenir une forme de résistance.

Dans sa nouvelle La Traversée des deux petits vieux, Stefano Benni illustre ce cas de figure. Les deux protagonistes, fragilisés par l’âge et l’enfer de la circulation, doivent ruser pour traverser la rue. Il s’agit bien évidemment d’une métaphore. Ils se heurtent à une circulation rigide et déshumanisée, où les automobilistes les traitent comme de simples objets. Après bien des péripéties, pour parvenir à destination et préserver leur dignité, ils n’hésitent pas à mentir face à un policier qui veut les ramener d’où ils viennent alors qu’ils sont au milieu de la route. Les deux petits vieux n’hésitent pas à mentir et à dire qu’ils viennent de l’autre côté, celui où ils veulent aller. Ce mensonge-là est-il un acte de tromperie condamnable, ou bien la seule manière de se soustraire à un système inique ? Benni suggère que, dans des circonstances oppressives, l’alternative la plus moralement défendable peut consister à faire fi de la vérité pour survivre et garder son humanité. Les deux petits vieux une fois parvenus dans le parc où il y a un magnifique lac, n’ont plus jamais voulu en sortir.

Dans sa nouvelle La Traversée des deux petits vieux, Stefano Benni illustre ce cas de figure. Les deux protagonistes, fragilisés par l’âge et l’enfer de la circulation, doivent ruser pour traverser la rue. Il s’agit bien évidemment d’une métaphore. Ils se heurtent à une circulation rigide et déshumanisée, où les automobilistes les traitent comme de simples objets. Après bien des péripéties, pour parvenir à destination et préserver leur dignité, ils n’hésitent pas à mentir face à un policier qui veut les ramener d’où ils viennent alors qu’ils sont au milieu de la route. Les deux petits vieux n’hésitent pas à mentir et à dire qu’ils viennent de l’autre côté, celui où ils veulent aller. Ce mensonge-là est-il un acte de tromperie condamnable, ou bien la seule manière de se soustraire à un système inique ? Benni suggère que, dans des circonstances oppressives, l’alternative la plus moralement défendable peut consister à faire fi de la vérité pour survivre et garder son humanité. Les deux petits vieux une fois parvenus dans le parc où il y a un magnifique lac, n’ont plus jamais voulu en sortir.

Conclusion

La confrontation Kant-Franklin dévoile l’essence d’une tension morale qui subsiste aujourd’hui. D’un côté, on ne peut nier l’importance fondamentale de la sincérité pour bâtir la confiance entre individus. Mais d’un autre côté, l’existence de situations-limites pousse à relativiser cette obligation lorsqu’elle entre en conflit avec la sauvegarde de la vie ou la liberté.

Plus encore, l’exemple des deux petits vieux de Stefano Benni suggére que mentir n’est pas toujours un acte individuel égoïste ; il peut être un geste de survie face à des organisations qui bafouent la justice. Quand la loi ou l’autorité perdent de vue l’humanité, ce n’est peut-être plus un droit, mais un devoir, de la contourner — fût-ce au prix d’un écart à la vérité. Ainsi, si le mensonge demeure moralement discutable dans les relations privées, il devient souvent la meilleure solution pour résister à un système dont l’iniquité même justifie une forme de désobéissance. La frontière entre ces deux usages du mensonge s’avère subtile et nous renvoie, in fine, à la responsabilité de nos choix en tant qu’êtres libres et conscients.

*

La malédiction des Orléans

Plongez au cœur des ténèbres du Moyen Âge, où la guerre de Cent Ans et la peste noire façonnent un royaume de France au bord du gouffre. La Malédiction des Orléans est un voyage haletant à travers une époque où le trône repose sur les épaules d'un enfant-roi, Charles VII, et où la folie de Charles VI plonge la couronne dans le chaos. Au milieu de cette tempête, une figure de proue émerge de l'ombre, celle de Yolande d'Aragon. Cette femme de fer, belle-mère du roi, est prête à tout pour sauver le royaume. Avec l'aide du Bâtard d'Orléans et d'une pucelle venue de nulle part, elle engage une lutte sans merci contre les forces qui menacent de dévorer la France.

Plongez au cœur des ténèbres du Moyen Âge, où la guerre de Cent Ans et la peste noire façonnent un royaume de France au bord du gouffre. La Malédiction des Orléans est un voyage haletant à travers une époque où le trône repose sur les épaules d'un enfant-roi, Charles VII, et où la folie de Charles VI plonge la couronne dans le chaos. Au milieu de cette tempête, une figure de proue émerge de l'ombre, celle de Yolande d'Aragon. Cette femme de fer, belle-mère du roi, est prête à tout pour sauver le royaume. Avec l'aide du Bâtard d'Orléans et d'une pucelle venue de nulle part, elle engage une lutte sans merci contre les forces qui menacent de dévorer la France.

Dans La Malédiction des Orléans, les alliances se font et se défont sur un échiquier où chaque coup peut être fatal. Trahisons, intrigues, poisons, et séduction sont les armes de cette guerre de l'ombre, aussi impitoyable dans les salons dorés de la cour que sur les champs de bataille ensanglantés. Ce récit captivant vous entraînera dans les méandres d'une lutte de pouvoir où le destin de tout un peuple se joue à la pointe de l'épée et dans les murmures des conspirateurs.

La Malédiction des Orléans appartient à ces romans où le souffle épique de la grande Histoire rencontre la passion et la détermination d'âmes braves. Un voyage à travers le temps, où le courage et la ruse sont les seules lumières guidant un royaume à travers l'obscurité.